LES EPOUX ARNOLFINI

INTRODUTION

De multiples suppositions ont été formulées concernant ce tableau de Jan van Eijck. Certaines suggestions sont captivantes, tandis que d'autres semblent plus excentriques.

Certes, chacun a le droit de proposer celle qui lui convient, et je ne vise pas à critiquer ou à émettre un avis quelconque sur ces diverses hypothèses.

La suggestion que j'avance s'appuie essentiellement sur de nouvelles informations provenant du site close.., qui dévoile des détails inconnus avant le lancement de cette application (ca 2020).

Cette théorie intègre aussi deux autres œuvres de van Eijck."femme à la toilette" et la miniature "naissance de Jean Baptiste".

Effectivement, de multiples éléments de ces deux œuvres se retrouvent dans le double portrait de Londres.

Enfin, il convient de souligner que cette proposition ne prétend pas être la solution définitive à ce problème, mais propose simplement une approche différente soutenue par de nouveaux éléments. (application "closetoovaneijck" ) et l'idée d'une "oeuvre familliale, intime et privée".

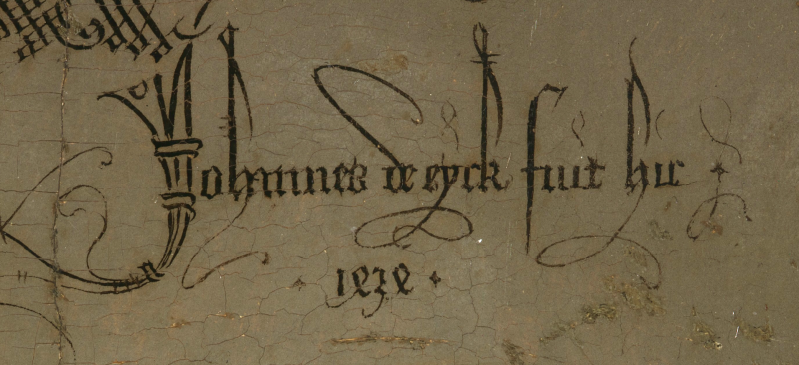

Mis à part les éléments "visibles" du tableau, le chien , les socques, les meubles, le miroir, les fruits à l'interieur et à l'exterieur. le lustre, le paternoster , la statuette de ste Margueritte d'Antioche, le lustre avec une bougie allum;ee et une autre consumée, les chaussons rouges, les statuettes sculptées du félin et de la "double-tête", la balayette (pour nettoyer le bord du miroir) et la signature

sur le mur, il y a aussi des élément que l'on ne pouvait pas observer sans l'application "closetoovaneijk"(loupe)

Dans le miroir on voit le reflet de la scène ainsi que deux personages l'un vetu de bleu, l'autre vetu de rouge.

Il n'y a aucun détail qui permet de les identifier!Nous les appelerons des visiteurs.Mais nous veront qu'ils prendront un rôle important par la suite.

Un chat, en trompe-l'oeil" est dissimulé à gauche, dans l'obscurité, et à droite, entre les chaussons, on peut voir de petits os d'oiseaux.

Ces deux détails seront importants par la suite!

Vous pouvez vous même consulter le site

Closer to Van Eyck | Further Works by Jan van Eyck et vous en faire une idée.

Un fruit fraichement coupé

Une chaise d'enfant?

Cette chaise pour enfant ne se trouve pas au premier plan où elle devrait se trouver au niveau des socques, en bas à droite,

Je pense que ce détails est l'indice qui doit nous mener au tableau "femme à la toilette" où l'on voit un petit meuble au premier plan, en bas à gauche.

---------------------------------------------------------------------------------------------

L'accent est mis, dans cette démonstration, sur la théorie avancée par certains spécialistes du tableau, concernant une œuvre et intime du peintre où la femme representée serait la soeur de l'épouse du peintre.

<<Certains documents trouvés par M. Weale nous font savoir que l'épouseur est Jean Arnolphini ou Arnoulphin,

compagnon et facteur de Marc Guidecon , marchand drapier de Lucques ,

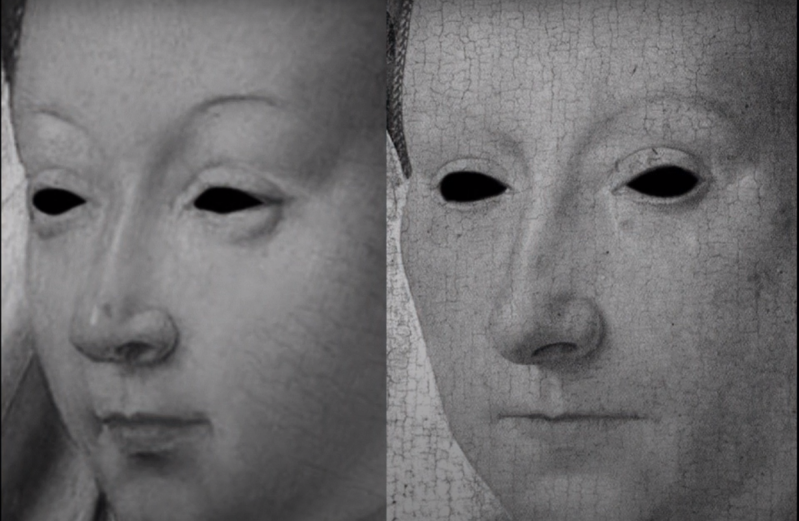

domicilié à Bruges. L'épousée a une telle similitude avec la femme de Jean van Eyck , que certains

critiques l'ont prise pour elle ."C'était apparemment sa sœur, circonstance qui expliquerait pourquoi

l'artiste entreprit le tableau , pourquoi même il le peignit avec un soin extraordinaire. Cette hypothèse,est

d'ailleurs très- vraisemblable . Mais en supposant que le mariage auquel la peinture fait allusion(si elle représente un mariage)

elle établit des liens de parenté entre Jean van Eyck et Arnoulphin.Le tableau serait alors une page commémorative, un monument de famille >>.

Histoire des peintres de toutes les écoles.Ecole flamande:PAR MM . CHARLES BLANC PAUL MANTZ, ALFRED MICHIELS, THEOPHILE SILVESTRE ET ALPHONSE WALT.

En effet, la dernière épouse de Giovanni Arnofini, Constanza Trenta étant décédée vers fin 1432/début 1433

il aurait put épouser la soeur de Margueritte van Eijck vers le milieu de l'année 1433.

Il n'existe aucune source qui affirme que Marguerite van Eijck avait une soeur, tout comme il n'en existe aucune qui affirme le contraire!

On peut constater une certaine ressemblance entre les deux

personnages.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Concernant l'époque de l'année où la scène du tableau se situe, le mois de juin semble, en raison du "cerisier" à l'exterieur, faire l'unanimité, mais en est il ainsi!

Depuis l'apparition de l'application (loupe) closertoovaneijck, certaines certitudes ,que j'avais moi même, sur ce tableau sont à revoir et permettent peut être d'élaborer d'autres hypothèses que celles connues jusqu'a présent.

le premier exemple concerne la datation du tableau(non pas l'année,1434, mais plutôt la saison).

La première concerne le "cerisier" à l'exterieur.

On ne trouve aucune description de "cerisier" chez les historiens d'art, spécialistes de van Eijck, avant l'apparition de la photo couleur!

En zoomant sur la queue du fruit sur le rebord de la fenêtre, on peut observer que la coupe est fraîche et encore verte.il vient d'être ceuillie. Or un fruit de cette taille et de cette forme en Flandres ne peut être qu'une pomme.

https://closertovaneyck.kikirpa.be/vero ... b4d91d98ca (zoomez sur la queue de la pomme)

En cherchant sur google books je suis tombé sur deux descriptions de la scène du tableau par des d'historiens d'art du milieu du 19e siècle sur le tableau. L'une d' Alfred Michiels, l'autre de W.H.James Wheale.

<<Contre la paroi de droite, on voit une armoire en bois sculpté, sur laquelle dorment trois oranges ; au dessus de l'armoire s'ouvre partiellement une petite fenêtre à vitres bombées, qui laisse apercevoir une balustrade en fer, un pan limpide du ciel et un pommier chargé de fruits .>>

(histoire de la peinture flamande volume II,page231,Alfred michiels)

<<Dans la description de la chambre où se passe la scène , il règne une grande confusion . C'est en effet une chambre carrée vue en perspective ; sur le côté droit, qui est en perspect, on voit une armoire en bois sculpté sur laquelle se trouvent trois oranges ; au dessus de cette armoire , on voit une fenêtre à petits carreaux coloriés et à fond de bouteille cette fenêtre , partiellement ouverte , laisse apercevoir un garde- fou en fer, un fragment de ciel limpide et un pommier sauvage plein de fruits .>>

(Notes Sur Jean van Eijck,page 25, W.H.James Wheale)

Par contre aucune description concernant un cerisier!

pommier sauvage.(source, google images)

Nous en déduisons donc que la scène du tableau se déroule en automne.

Les vêtements chauds des personnages et la boue sur les socques comfortent cette idée.

Certains historiens évoquent une commémoration d'un événement qui, d'après l'expression de l'homme, semble douloureux. Cependant, quelle commémoration ? L'épouse de Giovanni, Constanza Trenta, est décédée il y a près de 2 ans. Il semblerait qu'il se soit passé quelque chose à la même période que le tableau, mais un an auparavant. J'ai donc fait des recherches pendant plusieurs mois avant de tomber par hasard sur une reproduction d'un tableau attribué à Van Eijck : "Femme à la toilette". Cette copie du XVIIe siècle est attribuée à Van Eijck.

FEMME À LA TOILETTE (Femme à la toilette (Jan van Eyck) — Wikipédia)

La description présente sur Wikipédia concernant les similitudes entre ce tableau et le double portrait est particulièrement remarquable :

"L'œuvre peut être rapprochée d'un autre tableau de van Eyck datant de la même période, Les Époux Arnolfini. En effet, les deux tableaux représentent un espace intérieur similaire et des personnages disposés de la même manière près de la fenêtre. Le miroir convexe, le meuble sous la fenêtre avec des oranges sur son , le lit à droite, ainsi que les socques et le chien sur le sol, sont autant de similitudes frappantes entre les deux œuvres, qui ont parfois été considérées comme des pendants."

Le catalogue du marchand d'art d'Anvers Peter Stevens effectué en 1668, et qui décrit la collection de Cornelis van der Gheest qu'il avait récupérée à la mort de ce dernier, évoque un tableau de van Eyck représentant l'épouse du peintre Margareta, vêtue et dévêtue, qui pourrait bien correspondre à cette Femme à la toilette.(source wiki)

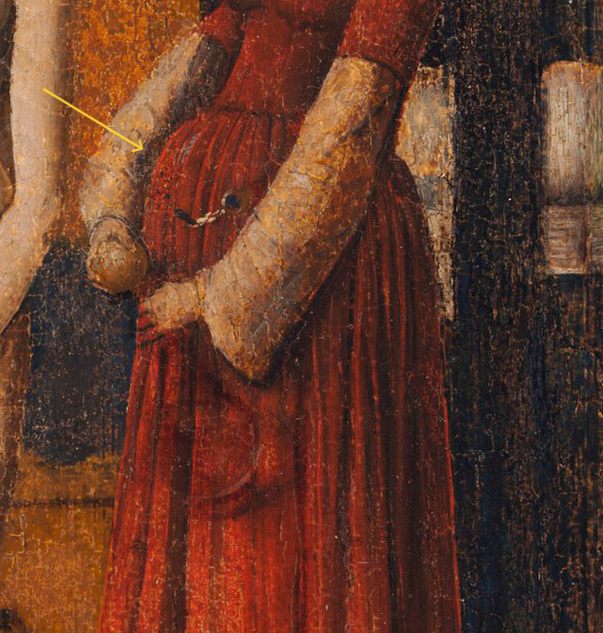

En plus des similitudes mentionnées dans l'article de Wikipédia, il en existe d'autres : la femme à droite porte la même robe et la même coiffure que sur le portrait de Marguerite van Eijck, et son ventre arrondi suggère une possible grossesse. De plus, les chaussons rouges de la jeune femme présentent les mêmes ornements (de petites perles sur les côtés des chaussons) que ceux du double portrait, ce qui laisse penser que la jeune fille au bain pourrait être la même personne que celle représentée dans ce dernier. Ensuite, la femme à droite (que nous appellerons Marguerite) tient dans sa main gauche ce qui ressemble à un crochet muni d'une boule de bois (un instrument qui pouvait servir à extraire les restes d'une fausse couche dans les cas extrêmes). Cependant, cela ressemble également à une fiole en verre (probablement un trompe-l'œil). Ici aussi, comme pour les pommes et les cerises, il faut trouver le détail qui les différencie. Le sang ! Un filet de sang coule de la jambe gauche de la jeune fille et les doigts de la main gauche de Marguerite semblent également montrer ce qui peut ressembler à du sang. À côté du petit meuble de rangement se trouve une sorte de tabouret qui pourrait servir de berceau. À mon avis, il est possible que cette scène représente la perte d'un enfant Or, si Marguerite est enceinte, nous savons qu'elle accouchera en juin 1434. Par conséquent, la scène du tableau de la toilette se situerait probablement vers septembre-octobre 1433.

Les flêches. sur le tableau du haut, indiquent les éléments qui se trouvent dans le tableau de "Arnolfinis".

En bas les traces de sang sur la cuisse gauche de la jeune femme et sur les doigts de l'épouse du peintre.

Ce pourrait ressembler à une fausse couche.

Les pantoufles rouges. recouvertes de petites perles, sont aussi représentée sur le tableau des "Arnolfini".

Sur ce détail du tableau, on peut voir que la femme en rouge,

Marguerite van Eijck est enceinte.

Portrait de Marguerite van Eijck qui ressemble

au personage de "la femme à la toilette"

Nous avons donc une hypothèse préliminaire selon laquelle la commémoration de la perte de l'enfant est en jeu. L'homme serait Giovanni Nicolao Arnofini, l'époux de Constanza Trenta décédée à la fin de 1432 ou au début de 1433. Il se remarie environ à l'été 1433 avec la sœur de Marguerite van Eijck. La fausse couche de la sœur de Marguerite en septembre-octobre 1433 (femme à la toilette) et la présence de Marguerite, enceinte, à droite indiquent que le tableau (les époux Arnolfini) se situe en septembre 1434, un an après la fausse couche, et commémore ainsi cet événement tragique survenu en septembre-octobre 1433. La sœur de Marguerite est également enceinte (la position de sa main gauche symbolise la fécondité, et la présence de Marguerite d'Antioche, la patronne des femmes enceintes, appuie cette interprétation) et accouchera vers juin 1435. Les deux sœurs semblent habiter sous le même toit, il est donc logique de situer la scène dans la maison du peintre à Bruges (ce détail est important pour expliquer, plus tard, le sens de la signature sur le mur).

Vu le nombres d'éléments se trouvant sur les deux tableaux, on ne peut les ignorer, tout en restant prudent.Cela reste une hypothèse!

LE MIROIR

Dans le miroir, nous apercevons le reflet des deux époux et de deux personnages (l'un vêtu de rouge, l'autre de bleu). Le fait qu'ils ne soient pas reconnaissables suggère que leur présence est plus importante que leur identité. Une difficulté avec ce reflet est qu'il ne permet pas de distinguer le chien ni les mains jointes. Cependant, en zoomant au maximum sur le miroir, on peut entrevoir une partie du chien et les mains jointes des époux. Ce trompe-l'œil montre que le peintre a représenté deux scènes différentes.l'une vu de très près, l'autre vue en reculant de quelques pas, Remarquez également, en bas à gauche de l'homme, une petite chaise à bascule qui pourrait symboliser un berceau.

Comme le chien se trouve au trois quart devant l'homme, et vu la hauteur du miroir, on ne peut voir qu'une partie de la tête se reflecter dans le miroir.

La partie visible du chien et les deux mains qui se tiennent.

Vu la taille de ce petit meuble, il pourrait sagir d'une chaise pour enfant. À noter que cette petite chaise ne se trouve pas au premier plan du tableau où elle devrait normalement se trouver, au niveau des socques!C'est, à mon avis, l'indice qui nous mène au tablea "femme à la toilette"

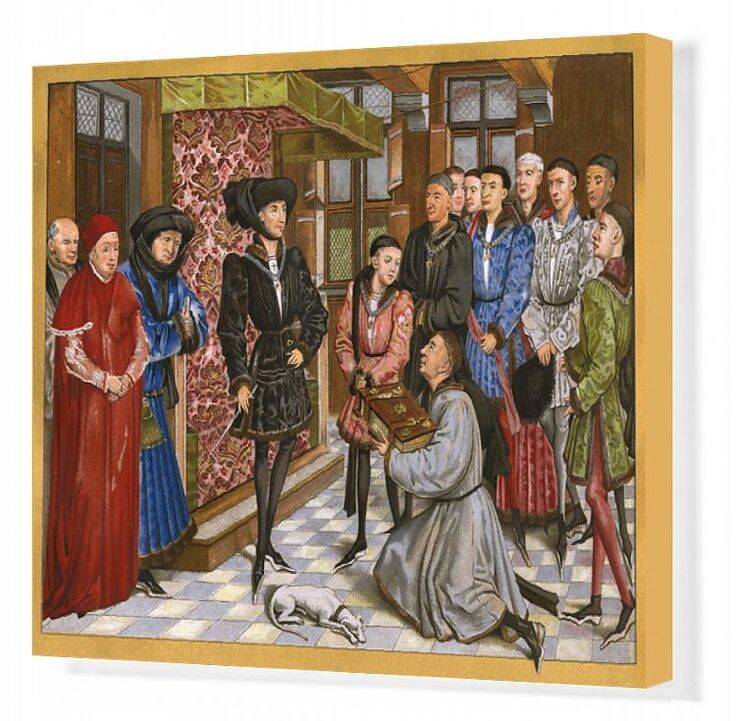

La scène vue de très près pourrait représenter le recueillement après la perte de l'enfant survenue un an auparavant (voir "femme à la toilette"). La deuxième scène, qui se révèle en prenant un ou deux pas de recul, pourrait représenter la visite du Duc de Bourgogne (ou une mission culturelle), apportant les six tasses d'argent achetées chez le joaillier J. Pantin à Bruges en juin 1434, en honneur de la naissance de l'enfant du peintre. En effet, le duc était le parrain de l'enfant.

A noter que c'est le seigneur de Charny qui est venu présenter les six tasses d'argent à van Eijck.

La virgule indique que "l'enfant johannes van Eijck"n'est pas le nom de l'enfant.(on ignore son nom, bien que de nombreux historiens d'art flamand lui donne le nom de "Phillipot",du prénom du Duc de Bourgogne.

M.D.S. signifie MonDitSeigneur, Phillippe le Bon.

Dans toutes ses "missions culturelles", parmi lesquelles cette visite à Van Eijck, le Duc, toujours habillé de noir, était constamment accompagné du chancelier, Nicolas Rolin, vêtu de bleu, et du cardinal Nicollò Albergati, vêtu de rouge (voir ci dessous)

La femme présente est Marguerite van Eijck, qui, bien évidemment, ne tient pas la main du Duc (en suivant la ligne de "marguerites" sur le tapis, elle se dirige directement vers la femme du miroir). La main droite de l'homme (qui est dans cette scène le Duc, de dos) fait un geste qui se reflète dans la scène du miroir, où il pose sa main au-dessus du berceau de son filleul. Ces deux scènes pourraient expliquer la bougie éteinte (l'enfant mort dans la première scène) et l'autre bougie allumée pour représenter l'enfant du peintre. La double statuette dos à dos, l'une portant un bonnet et l'autre non, serait un indice de ce "jeu de casquette" (la sœur porte le même bonnet que Marguerite sur son portrait).

La ligne des marguerites du tapit pointe directement sur la femme ! La double statuette dos à dos, l'une portant un bonnet et l'autre non.

----------------------------------------------------------------

Il n'existe aucune source écrite concernant cette visite , mais nous savons qu'elle était prévue, car le Duc lui-même a pris et acheté des objets pour "donner et présenter" à l'occasion du baptême de l'enfant de Johannes van Eijck, son peintre et valet (voir LABORDE, Les Ducs de Bourgogne). La visite a probablement eu lieu deux ou trois mois après la naissance de l'enfant, le temps de s'assurer que celui-ci avait survécu à la période critique à cette époque où plus de la moitié des nouveaux-nés mouraient avant d'atteindre ce stade. Sans oublier le temps nécessaire pour organiser une telle mission. Il est possible que le Duc ait promis à Van Eijck de lui permettre de peindre cette scène, mais pour certaines raisons, il aurait finalement refusé, d'où ce vers d'Ovide* sur les promesses non tenues. Étant donné qu'il ne pouvait pas peindre son maître sans autorisation, il aurait représenté cette scène de parrainage de manière subtile, en identifiant les personnages par la couleur de leurs vêtements. Celà reste, évidemment, une supposition de ma part.

*En 1599, le voyageur allemand Jacob Cuelvis, visitant l'Alcázar royal de Madrid, y voit le tableau qu'il décrit ainsi :

« Une image qui représente un homme et une jeune femme unissant leurs mains comme s'ils étaient en train de se faire une promesse de mariage. Il y a beaucoup de choses écrites et aussi ceci : « Promittas facito, quid enim promittere laedit ? Pollicitis dives quilibet esse potest »(Promettez, promettez, cela ne coûte rien ; tout le monde est riche en promesses. » Vers 443 et 444 de L'Art d'aimer d'Ovide.)

https://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/Ovide_artI/lecture/7.htm

LA MINIATURE "Le Bapthème de Jean Baptiste"

Dix élément qui se trouvent sur le double portrait de Londres sont aussi present ici, la cruche et les coussins bleu se trouvent sur le tableau "Femme à la toilette".

Les experts les plus prudents situent cette miniature, extraite des "Très Belles Heures de Notre-Dame", entre 1420 et 1435. Certains avancent même que "Des miniatures sont alors ajoutées au manuscrit, sans doute à partir de 1422-1424: d'après leur style, elles sont attribuées à l'atelier des frères Jan et Hubert Van Eyck. En effet, à cette époque, Jan est peintre en titre de Jean de Bavière. Trois mains différentes ont été distinguées parmi ces miniatures ajoutées dans une première campagne (maître H, I, J), sans être capables d'établir quel frère van Eyck ou quel autre peintre de leur atelier y a contribué. Une deuxième campagne se déroule dans les années 1430, peut-être de la main des maîtres G et H, à moins qu'il ne s'agisse de Jan van Eyck lui-même. Une nouvelle campagne intervient vers 1435, peut-être pour un nouveau possesseur, représenté dans la Prière du voyageur en péril (Prières, f.71v). Les symboles héraldiques, mêlant armes des rois de France et de duc de Bourgogne, font penser à une intervention après le Traité d'Arras (1435).." (Wikipédia).

Toute date précise ne serait,sans doute, qu'une hypothèse, je préfère donc faire preuve de prudence. Toutefois, le nombre d'éléments (une dizaine) que l'on retrouve dans les deux tableaux est trop "suspect" pour être balayé par une datation qui, elle-même, ne serait qu'une hypothèse.

Je suis donc convaincu que la scène de cette miniature est une "double scène" (ce que Panofski appelait "sens caché"). Derrière la scène de la naissance du Baptiste, qui y est représentée, se "cacherait" une autre scène (une période de la vie de Van Eyck).

On retrouve dans cette miniature de très nombreux éléments qui se trouvent dans le double portrait et pourraient représenter la naissance de l'enfant de la sœur de Marguerite (la scène se passe en juin 1435, la naissance du Baptiste se fête le 23 juin, 8 à 9 mois après la scène du double portrait). On y retrouve la jeune femme qui vient d'accoucher, les socques, le chien, les os, le chat, le lit, le banc, le coffre, la femme du peintre (robe verte comme dans la scène du miroir), assise avec l'enfant né un an auparavant, et surtout, dans l'entrée, les deux personnages (rouge et bleu). Seule la pièce est différente. Cela peut s'expliquer par le fait que le peintre et sa famille furent obligés de quitter Bruges, certainement en 1435, en raison de la révolte de 1436-1438 de Bruges. (suite au siège de Calais de 1435, qui a échoué).

<<Il resta également dans les cercles du duc de Bourgogne et continua à exécuter des commandes pour lui et pour la cour. La confiance dont il jouissait avait aussi un revers : lorsque les luttes entre Philippe le Bon et les Brugeois ont dégénéré en une véritable révolte en 1436-1438, le terrain est devenu trop chaud sous les pieds du peintre de la cour. Comme de nombreux autres partisans du duc, Van Eyck s'enfuit. Ce n'est que vers la fin de l'année 1438, lorsque la paix fut revenue, qu'il revint à Bruges.>>(wikipédia, NL)

Bapthème du baptême de Jean Baptiste (1420-1435)

Aucune source ne mentionne ce déménagement, Wikipédia faisant une analogie, car compte tenu de la violence de ces deux années de révolte à l'encontre des partisans du Duc, qui a lui-même failli perdre la vie avec son épouse et son fils, le futur Charles le Téméraire, sans parler des massacres des partisans du Duc, de la famine et de la peste qui ont sévi durant ces deux année, , il est donc impensable que le peintre ait pu mettre sa vie et celle de sa famille en danger en restant à Bruges. De plus, le duc de Bourgogne ne l'aurait jamais accepté en raison des nombreuses missions diplomatiques effectuées par Van Eijck pour la cour de Bourgogne. Le blason jaune avec trois boulets rouges en haut de la fenêtre, qui est le blason du Comté de Boulogne, pourrait laisser supposer qu'il y a résidé (son "collègue" Hue de Boulogne, qui était à la même époque Varlet du Duc de Bourgogne dans son château d'Hesdin, aurait pu l'accueillir). Étant donné qu'il n'y a aucune source qui le prouve, il s'agit donc d'une supposition de ma part.

Il ne resterait donc après ce déménagement, dans sa demeure de Bruges, un an après le double portrait, qu'une pièce vide avec sur le mur, la signature qui prendrait alors tout son sens. "Johannes van Eijck fût ici".

Ces trois tableaux "femme à la toilette", le double portrait de Londres et la miniature de la "naissance du Baptiste" représenteraient une période de la vie privée du peintre entre sept-oct.1433 et sept-oct.1435 en six scènes différentes :

La perte de l'enfant, septembre-octobre 1433 (femme à la toilette)

Le receuillement, (miroir) : septembre-octobre 1433

La commémoration : septembre-octobre 1434 ("les époux Arnolfini")

L'hypotétique visite du duc de Bourgogne (miroir) prévu pour septembre-octobre 1434

La naissance de l'enfant de la soeur(miniature) : 24 juin 1435 (st Jean)

La signature, septembre-octobre 1435 (pièce vide)

CONCLUSION

Cette hypothèse vient s'ajouter aux nombreuses autres, mais a l'avantage d'essayer d'expliquer les "mystères" entourant cette œuvre, tels que la signature, le miroir, le chien, les mains jointes, la tristesse de l'homme (ayant perdu une épouse et deux enfants), les vers d'Ovide, et elle attribue une identité à la femme (sans toutefois donner son nom).

La jeune fille devient ainsi le leitmotiv et septembre-octobre devient la période centrale de ces scènes de la vie privée de l'artiste pendant ces deux ans.(mise à part la miniature de la "naissance du Baptistequi se situe le Le chapelet avec ses 29 perles pourrait indiquer le jour du mois, 29-9-1434. Les dix scènes du miroir pourraient indiquer le nombre de personnages dans les deux scènes du miroir (10, y compris les enfants). La statuette du petit félin pourrait indiquer la présence d'un chat.

Tous ces éléments, personnages, animaux, mobilier, sont plus importants par leur présence que par leur symbolisme ou leur identité.

Il s'agirait donc d'une œuvre privée, intime et personnelle de Van Eijck destinée à sa famille et ses proches.(d'où le contraste avec ses oeuvres principalement religieuses).

Mais cela reste une hypothèse parmi tant d'autres.

Bien que les datations des deux oeuvres ('femme à la toilette"et la miniature de Turin) ne soit pas officielement établies, le nombre d'éléments communs au trois oeuvres est trop "suspect" pour ne pas être pris en consideration.

Van Eijck joue surtout sur l'importance des objets et des personnages, utilisant des indices très miniaturisés et quelques trompe-l'oeil, donc plus visuel que symbolique.